千駄木地域の大通り沿いに店を構える、服飾雑貨店の「UNI(ユニ)」。オーナーは橋本史絵(はしもとふみえ)さん。「親子の笑顔が集まる場所にしたい」という想いが詰まったお店は、開店6年目。従姉妹の山田太紀子(やまだたきこ)さんと二人三脚でお店を運営してきた橋本さんは、ストレスフルだった自身の育児経験を振り返りながら「当時の自分たちが求めていた場所を創りたかったんです」と語る。2人が創り上げたのは、都市部のど真ん中で “おせっかい” が行き交う “令和の井戸端空間” 。そんなふうに感じた筆者の眼鏡をとおして、皆さんもちょっとだけ「UNI」を覗いてみませんか?

店舗の外観写真(提供:UNI)

家庭でも職場でもない、ママたちの居場所

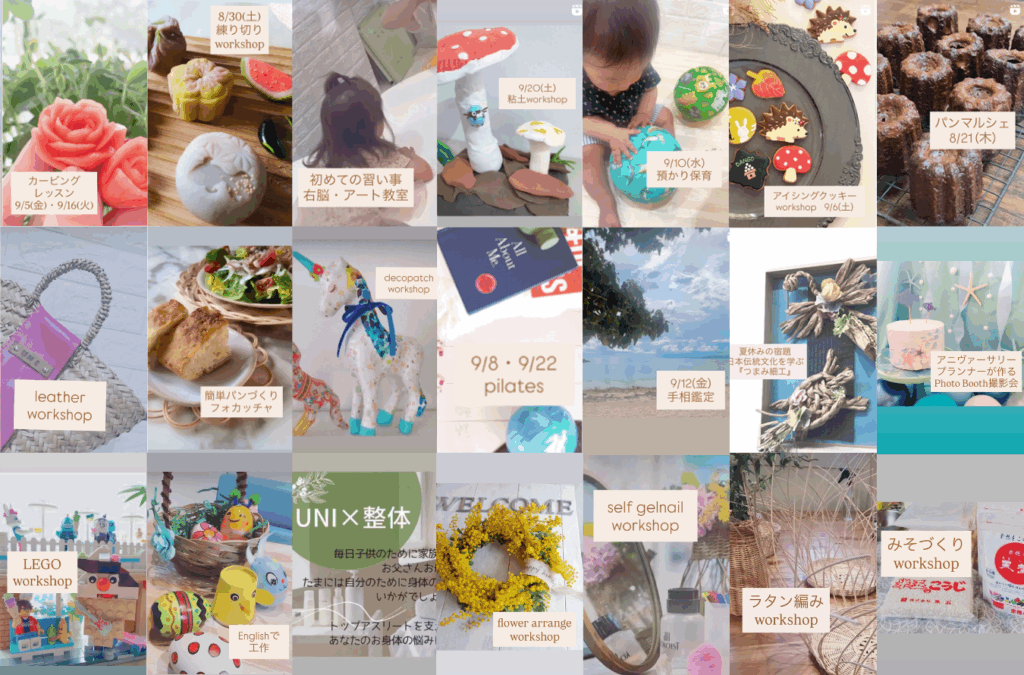

各種ワークショップの様子(写真提供:UNI)

お店の一角にママさんたちが集まる服飾雑貨店UNI。輸入服飾雑貨や、ハンドメイド作品などを主に扱いながら、連日ワークショップやイベントを開催している。

編み物、ジェルネイル、カービング、みそ玉、英語で工作、右脳教室、手相鑑定などメニューは多岐にわたる。夏休みや休日には子どもたちも集まり、アートやものづくり等で取り組む。UNIで開催される子ども向けワークショップが、そのまま夏休みの自由工作にもなっている。

UNIで開催されているワークショップやイベントの数々(画像提供:UNI)

橋本さんの前職は、文具等を扱う会社のパートスタッフ。開業のきっかけは、友人が空きテナントを紹介してくれたこと。ちょうど、子育てがひと段落ついたタイミングでもあった。「チャンスは今しかない!」と思って挑戦することを決めたのだという。

UNIが入居したテナントは、二代前はパンケーキ屋さん。当時のソファやテーブルが残っていたことに、橋本さんは運命を感じたのだという。

「大きなテーブルを囲んで、ママさんたちがモノづくりをする。手を動かしながら、雑談をする。出来上がった作品を見てりをして ”すごい!” ”かわいい♪” “おしゃれ♪”って歓声が上がる。自分が作った作品で、ちょっとオシャレを楽しむ。そんなイメージが湧いてきました」(橋本さん)

橋本さんは、自身の子育て&パート時代を振り返りながら「自分の居場所が欲しい、っていう感覚もあった。今思えば、当時の自分が求めているものをつくりたかったんだと思う」とも語ってくれた。

ともすれば、”子育て真っ盛りのママ” たちの日々は、子育てに追われ、家族のための家事に追われ、仕事に追われる日々でおわってしまいがち。でも、本当は、”母“ でも ”妻” でも ”会社員” でもない、自分だけの時間が必要なのだ。

自分の手でモノを作って、お気に入りのカタチに仕上げて、身につける。整体やピラティスで、身体のメンテナンスをして、心と体を癒す。ママ同士で、子育てでも仕事でもない時間を共有し、オシャレやグルメの話題で盛り上がったり、時には家庭や職場の愚痴をこぼす。ママ達が子供や家族のために後回しにしがちな、自分だけのご褒美タイム。

でも、そんな時間を過ごすために、子育ての合間を縫って遠くまで出かけていくのは難しい。定期的な出費を伴う習い事を始めるのは、ハードルが高い。

ママたちのための、サードプレイス。

橋本さんは、ママたちのそんな潜在的なニーズに目を付けたのだ。

世話やきおばちゃんが紡ぎだす、濃密な人間模様

開店当初に扱っていた主な商品は、ママと子どもの輸入服。子ども向けは乳幼児サイズがメインだったが、今は子供服も中高生向けのサイズまでを扱っている。常連ママさんの子どもの成長に合わせて扱うサイズも増やしていったのだという。

橋本さんは、ママと一緒にお店にくる子どもたちのことを、甥っ子や姪っ子の成長に目を細める親戚のおばさんのように語ってくれた。

「妊娠中にベビー服を選びに来てくれていたママが、今は5歳の子どもを連れてきてくれる。ヨチヨチしてしゃべれなかった子が、『お手紙書いてきたよ~』って来てくれる。そうやって成長を感じられる瞬間って、本当に嬉しいですよね」(橋本さん)

開業5年目を迎えた2024年からは「小学生になっても中学生になっても、自分のお小遣いを握りしめてきて欲しい」という思いで、文房具や子ども用雑貨の販売も始まった。

UNIで扱われている子ども向け商品(写真提供:UNI)

初期のころに出会った子どもたちの中には、小学校を卒業した子たちもいる。学校・部活・習い事・友達、に忙しくなれば、当然、ママの買い物にいつもついていくという子どもは少なくなる。橋本さんと山田さんは、それが寂しかったのだという。

そんな橋本さんたちと子どもたちの関りは、モノの売り買いだけにはとどまらない。ママが洋服選びをしている間に橋本さんに抱っこされる赤ちゃん。家の鍵を忘れてしばらくUNIで時間をつぶす小学生。学校が終わってから塾に行くまでの間にキッズスペースで宿題をやっていく小学生。「トイレ貸して!、ってくる子はまだいないけど、大歓迎です」と語る橋本さん。

近所のおせっかいなおばちゃん。筆者の頭から離れなくなったその言葉を橋本さんに伝えてみると、「世話やくおばちゃん、ってスタンスではいますね。でも、見た目はおばちゃんにならないように気をつけます(笑)」という答えが返ってきた。そんな橋本さんたちの “世話焼き” は、どうやらお客さんにも伝播しているようだ。

「赤ちゃん連れでワークショップに参加したママがいたんです。赤ちゃんが泣いちゃったときに、お買い物に来てたお客さんたちが『かわいいわね~♪』って言って抱っこして赤ちゃんをあやしてくれたんです。『私が求めてたのはこの感じ!!!』って思って、感動しました」(橋本さん)

巷では “地域の人間関係が希薄になっている” ということがまことしやかに語られている。その一方で、都市部のど真ん中に店舗を構えるUNIには、濃密な人間関係がある。

UNIは、”ママたちのサードプレイス” だけではとどまらない、”令和の井戸端空間” なのだ。

買い物で来店中のお客さんたちが、ベビーカーに座っている赤ちゃんをかわるがわるあやしている場面。ママ(テーブル左端)は笑顔でセルフジェルネイルに参加中。(写真提供:UNI)

子どもたちが2人に送ってくれたお手紙の数々。店舗奥の事務所に飾ってある手紙を見ながら「癒される」のだという橋本さんと山田さん。(写真提供:UNI)

いつもそこにあって、なんでも話していい居場所

買い物やワークショップに来るママたちの中には、「話したくて来る人」も多いと橋本さんは感じているとのこと。「ここに来るだけで、なんか気持ちがすごい楽になる」と話すお客さんもいるのだという。

こんな言葉が出てくる背景には、橋本さんとパートナーの山田さんが醸し出す “世話焼きでおせっかいな雰囲気” も欠かせないだろう。

「仕事のことで相談にきていたママがいたんです。育休明けで仕事と子育てのバランスで悩んでいていて、でも退職するには勇気がいる。そんなママが退職を決断して『子育てとキャリアを見直すきっかけになって、今は子どもに余裕をもって関われるようになったんです』と報告してくれる。そういうことが本当に嬉しいんです」(橋本さん)

筆者は、教育系のNPOの職員として、主に “不登校” や “発達障害” などの課題を抱えている子育て期の母親のサポートに取り組んでいる。そこで感じるのは、 “いつも同じ場所にいてくれて、自分のことを見守ってくれている存在” が重要だということだ。

特に、行政機関が設置する相談窓口は年度ごとに担当者が変わってしまうことも少なくない。そのため、筆者が出会う母親たちの多くが「いつも、子どもが生まれた時の話からはじめなきゃいけない……」という不毛感を訴える。

また、「子どものことは相談できるんだけど、自分の仕事のことは相談できない……」という訴えにもよく出会う。働いている母親にとって、子育ての悩みが仕事のパフォーマンスに影響したり、仕事のストレスが子育てのイライラを助長したりと、悩みと仕事の悩みは分離できないものである。しかし、”子どもの不登校” や “子どもの発達障害” などの相談と “母親のキャリア” に関する相談は、別々の窓口を利用しなければならなない。いわゆる “縦割り” の弊害である。

仕事の悩みを誰にも相談できないまま、不登校の我が子の問題を解決しようと奮闘する。そうこうしているうちに、心身の不調にいたって子どもの相談窓口にも足を運べなくなる。親子共に問題が深刻化していく。そんな悪循環に陥っているケースもある。

一方で、UNIに足を運べば、子どもの夜泣きの話になれば「しんどいよね〜」と共感してもらえて、数年後には「あの時は大変だったよね~」という枕詞とセットで、「大きくなったね~」わが子に語りかけてくれる。仕事の愚痴をこぼせば「わかるわかる!」と共感してもらえて、転職してうまくいくと「よかった~」と一緒に喜んでもらえる。

橋本さんと山田さんが創ってきた “令和の井戸端空間” は、”いつもそこにあって、なんでも話していい場所” としてセーフティネットの役割も果たしているのだ。

UNIの次なる企み

厚生労働省は地域福祉分野の問題が多様化・複雑化・深刻化してきていることを踏まえ、制度や分野ごとの縦割りを越えて “人と人とのつながりそものがセーフティネット” になるような “地域共生社会” を創っていくための取り組みを進めている。

(参考:厚生労働省.地域共生社会ポータルサイト)

そのような “人と人とのつながり” をつくっていくうえでは、”境界線をあいまいにすること” の重要性が指摘されている。 “子育てに悩むお母さんたちの居場所” “不登校の子どもの居場所“などの境界線を明確にすることで、”悩んでいる人とそうでない人” ”学校に行っている子どもと行っていない子ども” という分離が生じ、そこに溝が生まれてしまうのだ。

(参考:BlueBlackMAGAZINE 糟谷明載氏 連載.境界線を曖昧にする 「弱いつながり」が育む、暮らしと医療・福祉のいい感じな関係 )

実は、橋本さんは ”次なるおせっかい” を企んでいる。

「平日の昼間に、ママと一緒にモノづくりのワークショップに参加してくれた子どもがいました。学校に行けなくなっていたお子さんだったんです。それから、行き場のない子たちも一緒に楽しめる場も増やしていきたい、って考えるようになりました。」(橋本さん)

橋本さんは、子育て支援関係の資格取得のために学んでいるところなのだという。ただ、お店の在り方そのものを ”子育て支援です” とか ”不登校支援です” などと打ち出すことには抵抗があるとのこと。橋本さんは「誰もが分け隔てなく関われる自然な場所であり続けたい」と語った。

UNI5周年記念イベントの集合写真。橋本さんと山田さんを囲む、ワークショップ講師やハンドメイド作家の皆さん。皆さんも子育て中の現役ママなのだという。(写真提供:UNI)